円錐角膜治療

確かな進行予防と快適な屈折矯正方法を提案します。

眼球に光が入る際に最初に通過する場所が角膜という透明なところで、眼球をカメラに例えると、レンズの働きをしています。

円錐角膜はその角膜がもともと弱いために、下図のように眼内の圧力に負けて徐々に前の方に突出してきてしまう病気です。

また突出するとともに薄くなってきます。レンズが歪むので見ることにいろいろ支障が出てきます。

年齢としては10〜20歳代で発症することが多い病気です。

実際に外来に来られる患者さんを見てみると、最初は視力が下がってメガネ屋さんへ行き、乱視が非常に強く眼鏡で矯正出来ないということで眼科に紹介され診断されることが多いように思います。

円錐角膜は若いほど進行しやすく、進行とともに裸眼、矯正視力が低下していき、次第にメガネでは矯正出来なくなっていきます。

またアトピー性皮膚炎やアレルギー性結膜炎があり目を擦る癖のある患者さんでは、病気が進行しやすくなります。円錐角膜は若い方に発症し、一生の視機能に影響を及ぼす病気です。

このため早期診断、早期治療が重要であることから、円錐角膜研究会を通じて、啓発活動を行うとともに、全国学会でのインストラクションコースなどで一般の眼科医の先生に向けて講演を行なっています。

円錐角膜の検査

円錐角膜の診断はいくつかの検査を組み合わせて行います。

眼科の診察室で顎をのせて光を当ててみる検査をされたことがあると思いますが、これは細隙灯顕微鏡検査というものです。

下の写真のように進行した円錐角膜では、この検査で角膜の突出から診断が出来ますが、初期の段階では困難です。初期の円錐角膜に対しては角膜形状解析装置がとても役に立ちます。

この器械を使用すると角膜の形が、地図のように3次元的に把握できます。

また前眼部OCTを使用すると角膜の表側だけで無く裏側(後面)の凹凸が分かることで、より早期の円錐角膜を診断が可能です。

円錐角膜の検査でもうひとつ重要なのは、進行しているかどうかの判断です。

現在多くの円錐角膜患者さんの進行を経過観察させて頂いていますが、下図のようなトレンド解析というものを用いて長期的にどのように変化しているかを調べています。

円錐角膜の方の場合、1回の検査で少し変化していても、変化が小さい場合はそれが誤差なのか、本当の進行なのか分かりにくい時があります。

特にハードコンタクトレンズを使用されている方の場合は、検査の誤差が大きくなってきますので、角膜のカーブだけで無く厚みなども含めて多角的に評価していきます。

このような理由のため、円錐角膜の進行状態を検査するには長期に何回か検査を重ねて状態を把握していくことが重要になってきます。

進行予防治療 角膜クロスリンキング

2003年にドイツ人のザイラー医師によって発表された方法です。

角膜はコラーゲンの線維の束が寄り集まって出来ています。

その強度を高める治療です。

視力は若干改善する場合もありますが、基本的に進行予防の治療であるため、著しい改善は期待できません。このため、進行期にあたる患者さんが主な対象になり、治療によって重症化するのを防ぐことが主目的となります。

海外では既に10年以上行われており、この治療の効果で円錐角膜で角膜移植が必要になる件数が半減したと報告されるなど、非常にインパクトが高い治療となっています。

具体的には点眼麻酔下で、角膜の表面の皮を取り除いた後、リボフラビン(ビタミンB2)という光感受性のある物質を角膜に浸透させます。

その後長波長紫外線を照射して角膜とリボフラビン、紫外線が反応してコラーゲン線維の間に橋が架かるようになります。

これをクロスリンキング(架橋)と言います。

現在、欧州では標準的な円錐角膜の治療となっていますが、日本ではまだ厚労省未認可の治療であるため倫理委員会の承認を得た後に自費診療で行っています。

2011年から角膜クロスリンキング治療を始め、当初は1時間近くかかる治療でしたが、2014年に最新の角膜クロスリンキング器機を導入し、従来のクロスリンキングが30分間必要であった紫外線の照射時間をおよそ10~5分まで短縮できる高速クロスリンキングを導入しました。

その後、2018年9月に更に新しいシステムを導入し、エピオンカスタムクロスリンキングを開始しています。このカスタム角膜クロスリンキングは画期的な方法で、通常のクロスリンキングは角膜を硬くして進行予防をするのが目的ですが、カスタムは患者さんの角膜の形に合わせてクロスリンキングさせることで、進行予防だけでなく、角膜の形も改善する方法です。

詳しくは別ページに詳しく説明していますので、下記リンクからご覧下さい。

また上皮を剥がさずに行うことで、手術後の痛み、一過性の視力低下がかなり低減できるようになってきています。

円錐角膜と診断され、いきなり手術と聞くと心配と言われる患者さんもありますが、角膜クロスリンキングはどちらかというと手術というより点眼をしてそこに紫外線を当てるという単純な処置のような治療で、非常に安全で確実な治療法です。

コンタクトレンズ

円錐角膜では前に書きましたように、進行と共に眼鏡で視力が十分にでなくなってきます。

このような場合はハードコンタクトレンズでの視力矯正が必要になってきます。

若いうちからハードコンタクトレンズに慣れて、使えるようになっておくことは、今後の為にも重要と考えており、装用指導も含めて重点的に行っております。

使用しているレンズは軽症の方から重症の方まで対応出来るように数種類の円錐角膜用レンズを扱っています。

またどうしてもハードレンズに馴染めない方は、ソフトコンタクトレンズを乗せた上にハードコンタクトレンズを乗せるピギーバックという方法も行っています。

これを行うと異物感がかなり軽減することが多いです。

それでもうまくいかない方には、後述する強膜レンズや不正乱視矯正用のソフトコンタクトレンズ(ユーソフト、日本で認可されたコンタクトレンズです)を処方することもあります。

従来まではハードコンタクトレンズが合わないイコール移植しか無いという状況を打破するため、さまざまな方法を提案したいと考えています。

角膜内リング

角膜内リングは角膜内に透明なリングを手術で入れることで、角膜の形状を改善させて、乱視などの角膜の歪みを矯正する方法です。

どのような方が適応になるかというと、ハードコンタクトレンズが装用出来ず、少しでも裸眼視力を改善させたい場合があります。

ただし角膜リングでの矯正効果はハードコンタクトレンズよりは劣るので、重症度が高い方はこの目的には不向きです。

もう一つの目的としては、ハードコンタクトレンズのフィッティング改善です。

どうしても円錐角膜の場合、角膜がとがっているために角膜の同じ場所がコンタクトレンズで擦れて傷が出来て痛くなったり、角膜が白くなったりして見づらくなることがあります。

角膜リング手術で角膜の突出を和らげてあげ、コンタクトレンズが乗りやすくするのももう一つの目的です。

当院では現在、フェムトセカンドレーザーを使用して角膜リング手術を行っています。

フェムトセカンドレーザーを使用することで安全に角膜内の正確な位置にリングが挿入可能となります。

手術はおよそ15分です。

円錐角膜対応のソフトコンタクトレンズ

(ユーソフト)

円錐角膜対応のソフトコンタクトレンズは、ケラソフトというレンズが世界的には有名で、以前から輸入して使用してきましたが、2020年より名古屋のトーメーコンタクトレンズから、円錐角膜などの不正乱視に対応可能なソフトコンタクトレンズ(ユーソフト)が発売されました。

実際に、角膜ヘルペス後、円錐角膜、角膜外傷後など様々使用してみましたが、結構不正乱視矯正効果はある印象で、以前使用していたケラソフトよりもその点は優れていると思っています。

ハードコンタクトレンズに比較してのメリットは装用感がよいこと、簡単に外れないことです。

デメリットとしては、レンズが厚いので酸素不足になりやすい点です。

このため。あまり長時間の使用は控えて頂くようにお話ししています。

もう一つのデメリットは、外しにくいことです。

通常のソフトコンタクトトレンズのように、つまんで外すことは不可能で、ハードコンタクトレンズのように上下のまぶたで挟むようにして外します。

実際に患者さんの声を聞いてみますと、ハードコンタクトレンズの異物感で悩まれていた患者さんでは、かなり楽になったと言われることがほとんどです。

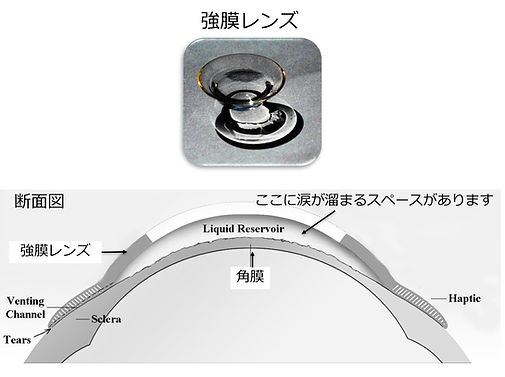

強膜レンズ

(ボストンレンズ、ミニスクレラルレンズ)

このレンズの特徴は通常のハードコンタクトレンズと異なり、角膜に触らず強膜(白目の部分)で支えるために、異物感がほとんど無いことです。

実際にこのレンズを始められる方は、若いうちは問題無く通常のハードコンタクトが出来たけど、年齢とともに眼がすぐに痛くなり、乾燥感が強く装用できないような場合や、円錐角膜の重症度が高く、どうしても長時間ハードコンタクトレンズが装用出来ない場合です。

また強膜レンズは外れることが基本的にありませんので、仕事内容などで通常のハードコンタクトレンズが装用しづらい方にも処方しています。

ただし視力に関しては、通常のハードコンタクトレンズと同等で通常のハードコンタクトレンズの視力が不十分な場合は、やはり強膜レンズでも視力は改善ないことが多いです。

このコンタクトレンズは厚生労働省未認可の治療ですので、倫理委員会承認後に自費診療として名古屋アイクリニック及び仙台市の佐藤裕也眼科医院で行っています。

現在取り扱っている強膜レンズは、ボストンレンズとi-sightミニスクレラルレンズの2種類あります。患者さんの状態によって使い分けています。

ボストンレンズ(最近は正式にはPROSEと呼ばれます。)

私が留学していたボストンで学んで日本で始めている特殊コンタクトレンズです。強膜レンズと言ったら、ボストンレンズというぐうらい、歴史のあるレンズです。

特徴はどんなに重症な方でも載せることが出来るほど、デザインを自由に変更できる点です。現在名古屋アイクリニックはボストンレンズ処方のアジアでの拠点となり海外からの患者さんにも処方しています。

ミニスクレラルレンズ

ボストンレンズより一回り小さい強膜レンズです。

眼が小さい方でも、装着しやすいというメリットがあります。

また、デザインを自由に変更することは出来ませんが、ボストンレンズより価格が抑えられているのもメリットです。

コンビネーション治療

以前はコンタクトレンズしか視力矯正方法が難しかった円錐角膜ですが、いくつかの治療を組み合わせることで、以前では考えられなかった、円錐角膜でも裸眼で過ごせることも可能になってきています。

コンビネーション治療については、2017年日本白内障屈折矯正手術学会のシンポジウムで講演させていただき、その後学会誌にその内容を寄稿させていただいています。

主に用いられるコンビネーション治療は、角膜リングで角膜の不正を矯正した後に、残った乱視や近視をフェイキック(ICL)で矯正するという方法です。

また若年の方には今後円錐角膜が進行することにより、せっかく矯正した度数が変化しないように、予防的に角膜クロスリンキングを行う事もあります。

円錐角膜に対する白内障手術

円錐角膜患者さんが白内障になった場合、ある意味では大きなチャンスであるとも言えます。

すなわち、これまで左右差が大きかった状態や、強い乱視などを眼内レンズによって矯正可能で、場合によってはハードコンタクトレンズから解放される可能性もあるからです。

ただし円錐角膜に対する白内障手術は主に2つの点で難しいといわれています。

1つめは眼内レンズ度数計算の誤差です。通常は術後どのように患者さんが見えたいか、ライフスタイルなどをお聞きして度数を合わせます。

しかしこの計算式は正常の方を対象に作成されているため、どうしても誤差が生じてしまいます。

これを予防するために、現在は円錐角膜の方用に角膜パワーを補正した計算式を用いたり、術中に測定可能なORAシステムを使用し誤差を極力減らすようにしています。

2つめの難しい点は、眼内レンズの選択です。

術後ハードコンタクトレンズが必要なさそうな軽度の円錐角膜の場合は、乱視矯正つきの眼内レンズがよい適応になります。

術後もハードコンタクトレンズが必要な中等度から重度の円錐角膜の場合は、乱視矯正つきの眼内レンズは適応になりません。

また円錐角膜のような不正乱視がある場合、基本的に多焦点眼内レンズは適応になりません。

単焦点眼内レンズよりもかえって見づらくなってしまいますので、注意が必要です。

角膜移植治療

円錐角膜の最終治療と考えられている角膜移植ですが、私は基本的にハードコンタクトレンズを使用しても視力が0.7に到達しない場合に適応と考えています。

最近は強膜レンズや円錐角膜用のソフトコンタクトレンズのお陰であまりなくなりましたが、ハードコンタクトレンズが使用出来ない場合も角膜移植を行う場合があります。

角膜移植の詳しい点に関しましては、角膜移植のページを参考にして頂ければと思いますが、円錐角膜の場合は基本的に一生移植した角膜が使える用に深層角膜移植という方法を行っています。

時々、移植をしたら円錐角膜が完全に治ると思われている患者さんがいらっしゃいますが、角膜移植で交換できるのは角膜の中心部だけです。

このため、移植後も完全に正常に戻るのでは無く正常の7〜8割程度に回復しますと、患者さんには説明させて頂いています。

また、稀に角膜移植術後に円錐角膜が再発することがあります。

移植したのに再発?と思われるかもしれませんが、先に述べましたように実際に角膜移植で取り替えるのは角膜中心部分だけで、角膜全体の直径の3分の2程度です。

このため、角膜の周辺部には、患者さんの角膜が残ります。

再発はこの部分が原因で起こってきます。再発しやすいのは、若くして移植した患者さんや、アレルギーなどで眼の炎症が続いている方、眼を擦っている患者さんです。

最近は再発した角膜に進行予防のために角膜クロスリンキングを行うこともあります。

円錐角膜に対する講演・啓蒙活動

円錐角膜は1000人に1人から2人と言われ、それほど多い疾患ではありません。

しかし、発症年齢が10代から20代と若い年代に多く、その後一生の見え方に影響することから、その社会的影響は非常に大きいと思っています。

これまで円錐角膜は見つけても進行抑制は出来ず、コンタクトレンズを処方して視力矯正を行い、重症化したら角膜移植という流れでしたが、現在円錐角膜は早期発見、早期治療を施すことで、その後の進行を抑えられ重症化を予防出来るようになってきています。

しかし、まだまだ眼科医の中でも、最新の情報が行き渡っていない状況があります。

これを少しでも改善させるため、円錐角膜研究会で啓蒙活動を行い、全国で円錐角膜関連の講演活動を行っています。

講演リスト

-

2015年JSCRS総会 インストラクションコース(東京)

-

「角膜クロスリンキング術式 ドレスデン法と高速法」

-

-

2015年岐阜県談話会(岐阜)

-

「円錐角膜アップデート、最新の診断から治療まで」

-

-

2016年JSCRS総会 インストラクションコース(京都)

-

「角膜クロスリンキングの術後管理、逆紹介後の診察のポイント」

-

-

2017年臨床眼科学会 インストラクションコース

-

「円錐角膜、角膜リング、ボストンレンズなどその他治療について」

-

-

2017年JSCRSシンポジウム(福岡)

-

「難症例の屈折矯正(円錐角膜)」

-

-

2017年JSCRS総会(福岡)

-

「角膜クロスリンキングの術後管理、逆紹介後の診察のポイント」

-

-

2018年円錐角膜研究会(京都)

-

「円錐角膜に対するスクレラルレンズ処方」

-

-

2018年JSCRSシンポジウム

-

「角膜クロスリンキング治療の適応」

-

-

2019年JSCRS インストラクションコース

-

「角膜クロスリンキング治療の実際」

-

-

2019年 円錐角膜研究会(京都)

-

「円錐角膜眼の生体力学特性」

-

日本円錐角膜患者会のご案内

円錐角膜は実際は非常に多い病気ですが、まだ日本では認知度が低い病気で、患者さんは経済的にも社会的にも困っていることが多いです。

日本円錐角膜患者会は、患者さん同士の情報交換や病気についての勉強会、病気の理解を深めるための啓発活動などをされています。

円錐角膜と診断され、1人で悩むより、同じように悩んでいる方がいることが知り、どのように対処しているのか共有できれば、気分も普段の生活もとても楽になると思いますので、興味のある患者さんは気楽に連絡をとってみてください。

患者会のTwitterは下記リンクから、連絡先など詳しくは下記のPDFをダウンロードしてください。